—

In den Augusten 1971, 1973, 1975 war ich 9, 11, 13 Jahre alt. Damals verlebte ich jeweils sehr schöne und abenteuerreiche Sommerferien in einer wahnsinnigen Villa im Alpenflecken Maloja am Rande des Oberengadins, jeweils drei Wochen lang. Ich war Gast einer Kinderarztfamilie mit 5 Kindern, die aufgrund familiärer Verwebungen die Gelegenheiten hatte, in ebendiesem schönen Haus, erbaut von einem in den 1960ern verstorbenen Onkel um 1929, zu logieren. Man fuhr los im Opel Rekord (oder war es ein Kapitän?) um 3.50 Uhr im oberschwäbischen Ehingen an der Donau, frühstückte gegen 8.00 Uhr in Chur und der Ferienort wurde in ungefähr um 10.30 Uhr erreicht. Nach einer damals noch auch autotechnisch spannenden Überquerung des wunderschönen Julierpasses. Der jüngste Sohn der Familie ist bis heute mein liebster Jugendfreund. Für den Falle des Todes meiner mich nach dem Ableben meines Vaters und dem Wegzug meines Bruders alleinerziehenden Mutter hatte jene verfügt und besprochen, dass ich in dieser Familie hätte fortan aufwachsen sollen.

Damals noch waren die Telefone schwarz und hatten runde Wählscheiben. Wenn man gesund eingetroffen war am Zielort, rief man kurz per Ferngespräch-International daheim an, man fasste sich kurz und berichtete das Wesentliche bzw. nur, dass man gut angekommen war. In Notfällen schickte man ein Telegramm. Man trug einen Brustbeutel mit der Fremdwährung zwischen Feinrippunterhemd und Oberbekleidung, wobei darauf zu achten war, dass die Knöpfe der Oberbekleidung zur Vermeidung von Diebstählen hoch geschlossen sein sollten während der Reise. Im Falle der Schweiz hatte man sein blaues Postsparbuch dabei, auch als Minderjähriger, um auch dort notfalls in jeder Postdienststelle Geld abheben zu können. Vor jeder Kurve einer Passfahrt hupte man, damit eventuell entgegenkommende Fahrzeuge wussten, dass ihnen sogleich ein Fahrzeug entgegenkommt. In den Sedimenten des Silser Sees waren wohl bereits Caesiumreste mannigfacher Atombombentests der sechziger Jahre nachweisbar, noch nicht jedoch gleichartige Rückstände tschernobylesker Vorkommnisse.

In jenem Haus gab es eine Haushälterin, die kochte und wusch und gebürtig aus dem nahem Bergell stammte. Sie war offenbar schon die Haushälterin des verstorbenen Oheims gewesen. Sie war herzensgut von Grund auf, ihre Haut war stets gebräunt und verfurcht von der Bergsonne und sie wurde mit „Fräulein“ angesprochen. Das Geschirr, von dem gegessen wurde, ist auch heute noch in Verwendung. Ebenso das Besteck. Die Villa hatte eine Bibliothek, die auch heute noch als solche geehrt wird. Auch die Armaturen in Bädern und WC sind bis heute diejenigen von 1929. Es gibt einen schmalen Treppenaufgang unters Dach, dort befinden sich zwei kleine holzvertäferte Kammern, in denen die Kinder und Jugendlichen schliefen. Aus einer dieser Kammern kann man auf einen kleinen Dacheinschnitt als Terrasse hinaustreten. Überall sind kleine oder große Fensteröffnungen mit schönen Ausblicken auf die Berge eingelassen. Es wird erzählt, dass es bereits einen Vorgängerbau aus den Jahren um 1885 gab, den jener Onkel dann erweiterte: Zu diesem Zweck hatte er vom Architekten die Fassaden des geplanten Neubaus zunächst in Schnee anfertigen lassen, um sich ein genaues und zu optimierendes Bild der Sichten, Blicke und Sonnenstände auf Berge, Täler und Seen zu machen.

Damals war für mich noch kein Thema gewesen, so rekonstruierte ich nun beim hochalpinen Bergwandern, als mittlerweile alter Mann, zum Beispiel das Rasieren. Auch nicht das Alkoholtrinken oder das Rauchen. Auch mein Schweiss war vorpubertär gewesen, vermutlich also ohne Geruch. Es gab noch kein Thema des Beischlaf, des Sexes oder der erwachsenen Liebe, geschweige der Masturbation, allein eine Ahnung vielleicht, wenn im nahen Ferienheim (heute „Maloja-Palace“) zweihundert schuluniformierte belgische Mädchen im Ferienlager den Sommer verbrachten. Das Thema Brille war noch keines, meine Augen waren die Besten und Schärfsten gewesen unter allen. Auch das weiterführend einordnende Nachdenken, Reflektieren und Bewerten der Dinge an und für sich lag sicherlich noch brach oder entwickelte sich erst.

Es gab seinerzeit auch noch nicht jene unsäglichen buddhistischen Steinhaufen, wie man sie jetzt wenig originell überall und auch die Bergwelt verunstaltend findet. Ich finde ja, die Leute sollen einfach in die Kirche gehen, anstatt sich in spiritueller Land-Art zu versuchen, deren Anblick dann anderen aufgezwungen wird. Man darf und will diese Türmchen ja auch nicht einfach so kaputtmachen.

Anstatt dessen gab es Balsaholz-Flugmodelle, die wir – der Kinderfreund und ich – in einer nahen unbebauten Senke im Ort nachmittagelang fliegen liessen. Und um 1975 dann, als die älteren Brüder des Freundes bereits Kajaks selber bauten, da paddelten wir mit diesen auf dem Inn bei Sils Maria und schwärmten von der noch unbeherrschten Eskimorolle. Wir kletterten im „Garten“, einem ungezügelten Bergwaldstück mit Kiefern und Lärchen, in dem sich bis heute eine Hirschpopulation vermehrt, mit einem alten Hanfseil so lange, bis wir zuletzt die Felsen so gut kannten, dass wir aufs Seil verzichteten. Nicht ungefährlich. Das war lange, bevor der Begriff der Freikletterei erfunden war. Und lange Haare waren Zeichen des Protestes, der Freund begann bereits damals, sich schon welche wachsen zu lassen. Einmal wanderten wir beide zum Fuße des Inn-Wasserfalles und kletterten hinauf, rechts des Wasserlaufes. Dort ist es sehr steil und der letzte Fall ist sicherlich an die siebzig Meter hoch. Wir kletterten immer weiter nach oben, irgendwann wie im Rausch, und hielten uns zuletzt nur noch am Gras fest. Oben angekommen schworen wir uns, dies niemals den Eltern zu erzählen. Viel später haben wir das dann doch getan. Wir hatten sicherlich die geneigtesten Schutzengel – davon konnte ich mich nun einmal wieder, nach Jahren, dankbar überzeugen. Abends spielten wir 66 oder Mau-Mau oder aquarellierten die Abendstimmungen mit Bergblick, wie wir es auch getan hatten während unzählig hochalpiner Bergtouren.

Beim letzten Aufenthalt dort musizierten die älteren Brüder bereits im Free-Jazz. Auch zusammen mit einem Vibraphonisten, der gebürtig aus derselben Stadt, später sogar einmal mit Chet Baker konzertierte. Einer der Brüder schlug das Zeug, heute ist er Geigenbauer in München. Mir hat das in meiner musikalischen Prägephase sehr imponiert, ein Jahr später hörte ich dann aber erstmal Beatles oder kurz darauf KRAAN. Es war auch die Zeit der Emaillieröfen im Hobbykeller. Viele kleine bunte kupferne Aschenbecher als Geburtstagsgeschenk für irgendwelche Tanten hat diese Dekade hervorgebracht. Zwei solche finden sich auch heute noch in der Villa auf dem Balkon im Obergeschoß, so vermutete ich es jedenfalls, als ich abends oft meinen kleinen imaginären Mary-Long-Film hervorkrame.

Und nun, beim jüngsten Aufenthalt im Hause, in einer Jahreszeit, da die Bergblüten wegen der Wärme aufbrechen auf 1800 Metern, da kommen und kamen diese unzähligen Gerüche wieder, mein Kleinhirn sendete fast pausenlos kleine oder überwältigende Deja-Vu. Geschirr, Geruch, Anblicke. Die alte Dame hatte einen reichen professoralen Freund und Geliebten damals, wie froh ich für sie war. Sie beide kamen einmal zu Besuch nach dort auf dem Weg nach Italien, im weißen Porsche des Professor Schiwago. Auch das fällt mir wieder ein. Das ganze Leben einem zu vorsichtigen Füßen. Die Füße dieselben wie heute. Grenzenlose Vorfreude damals überall. Besser: Ahnungen, dessen, was alles Wunderbares im Leben geschehen könnte. Es gab keinen Missbrauch an mir, keine großen Wunden, unheilbar, aus dieser Zeit. Ich hatte viel Glück, trotz totem Vater.

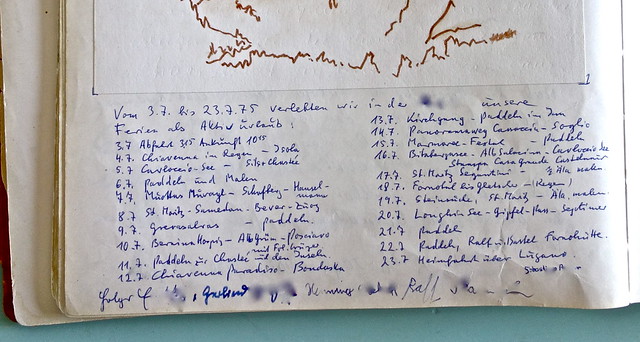

Es ist ein halbes ganzes Leben seither vergangen. Ich habe dort das alte Gästebuch gefunden und die damaligen Einträge des lieben Kinderarztes entdeckt. Es ist ein so gutes Haus. Magischer Ort zudem. Dazu ein Spiegel ureigenen Lebens, für mich jedenfalls, in undramatischer Weise. Keinerlei psychologische Küchentischdinge. Kein Drama, nein, das Gegenteil. Und dieses Erleben, an einem so schwangeren Ort, das macht mich froh und ziemlich dankbar. Der Aufenthalt jetzt, er war eine große Freude, ermöglicht durch die Recherchen des Freundes und vor allem vom jetzig zuständigen Betreuer des Anwesens. Nach 42 Jahren einmal wieder dort sein zu können. Ein Spiegel auch meiner selbst: Ich hatte bis hierhin ein wirklich gutes Leben. Andere gibt es schon nicht mehr. Im schlimmsten Fall schon lange.

./.

In den 1980ern und ff. waren wir oft im Engadin zum Fahren der Ski. Wir wohnten meist im Nietzsche-Haus in Sils/Maria, damals „Unterkunft für geistig und künstlerisch Tätige 12 CHF die Nacht“. Da wusste noch kaum jemand darüber, es war tatsächlich Gehimtipp, ein echter, kein gespielter. Ich glaube sogar, wir waren dort, bevor Gerhard Richter begann, dort zu malen und zu urlauben. Wir wedelten den Corvatsch und Furtschellas, dazu Piz Lagalb und Diavolezza. Mit Morteratschgletscher. Oder Piz Nair in St. Moritz. Heute kostet es dort bei Nietzsche CHF 70 die Nacht. Ab und an einmal Abendessen im Hotel Schweizerhof zu Maloja. Immer beim Weg dorthin hatte ich in der großen Linkskurve im Ort die Villa mit Sehnsucht im Blick. Mitte der 1980er Jahre wohnten wir einmal im Bergell in Cassacia in einem Hotel. Jeden Morgen legten wir die Schneeketten an den miamiblauen VW Derby und fuhren den Maloja-Pass hinauf. Dann war es die Rechtskurve im Ort, während der ich nach links schaute zum Haus. Zur Villa. Den miamiblauen VW Derby könnte man heute teuer verkaufen.

./.

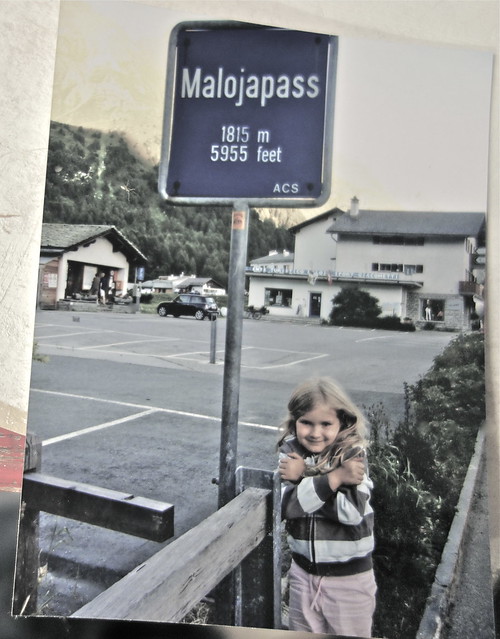

Zuletzt war ich im Ort vor neun Jahren mit der Kirschkern. Ihr zu zeigen die „wirklich hohen Berge“. Wir schliefen verbotenerweise im Auto am See, fuhren Seilbahn, wanderten ein wenig, tranken Ovomaltine im Hotel Schweizerhof und bemerkten, wie kühl es selbst im August auf 1800 Metern Höhe werden kann, wenn die Sonne nach dem Westen reitet. Dann abends rauschten wir hinab ins schwüle Chiavenna, schliefen im Wagen am Fluss und dort zählte die Kirschkern in einer einzigen Nacht vierundzwanzig Mückenstiche. Am nächsten Morgen dann zählte sie erneut, nämlich sämtliche Kurven des Splügenpass, es war ja auch diese ihre Lebenszeit, in der die Kinder immer alles gerne überall zählen, ich meine mich zu erinnern, es waren zuletzt ca. 230 Stück Kurven gewesen, laut Auskunft Kirschkern.

./.

Nun aber also waren es zehn auch bzgl. des Meta angenehm befreite Tage dort. Sollten es sein. Wir fuhren bei schlechtem und kalten Wetter in die Schweiz hinein, das Thermometer sank ständig und zuletzt, auf der Passhöhe des Julierpasses, zeigte es 2 Grad. Wir waren kurz davor, zu bereuen. Wollten Sommer, zu zweit. Diese 10 Tage einmal nur für uns. Zu Hause die Kirschkern und die der B und der N. Schön war, dass man nun, nach einem Jahr der Beiden in unserem Haushalt, sehen kann, dass ihr Bewusstsein für Verantwortung groß geworden ist. Eine Art Identifikation mit der Gastfamilie und dem Platz. Der Wunsch, dass alles läuft und funktioniert, auch wenn die Köchin und ich nicht zugegen sind. Aufpassen auf die Kirschkern, wenn sie vom Ausflugslokal im Wald nächtens heimkehrt. Kochen, Putzen, Aufräumen, Einkaufen. Wie Frau Mullah es gelehrt hat. Und achten aufs Haus. Die Kirschkern als stramme Organisatorin und „Schwester“. Am Telefon sagte sie irgendwann: „Es läuft alles 1000 mal besser, als wenn Ihr da seid!“. So muss das sein.

Nach der ersten noch kalten Nacht begann sich das Wetter zu bessern. Ein Erkundungsgang durchs Dorf, Einkauf im kleinen Laden, Rundgang an den See und zurück zur Villa. Am Nachmittag dann ein erster Spaziergang zum Cavloc-See, entlang des Weges, den auch Fahrzeuge notfalls nutzen können. Umrundung des Sees und Rückweg über einen anderen kleinen Pfad, leicht alpin. Wären wir doch nur den Hinweg gelaufen. Denn auf diesem Seitenstieg rutschte die Köchin aus und brach sich das Fussgelenk. Das wussten wir da aber noch nicht. Nur, dass etwas anders war, als wenn man sich den Fuss verknackst. Ich hatte aus Tollerei beim Hinweg ein paar Hundekottüten aus diesen Hundekottütenspendern, die jetzt ja überall herumstehen, sogar in den Hochalpen, eingesteckt, diese konnten wir nun notdürftig als Kühlbeutel verwenden, gefüllt mit kristallklarem Bergbächleinwasser. Irgendwie im nahen Horizont des Geschehens gelang uns gleichwohl der Abstieg auch ohne Helikopter. Wir verzichteten in Folge auf eine spannende Nacht voller medizinischer Eigenspekulationen und fuhren einfach gleich ins Spital, gelegen im dreissig Kilometer entfernten Samedan. Dort wurde dann nach einer Röntgenaufnahme der Bruch auch fotografisch bewiesen.

Es blieb mir offenbar noch die Chuzpe, den Vorgang zu fotographieren. Beschwörend. Und dies alles am ersten Tage. Jene Gedanken, ach hätte man doch, ach wäre nur, ach hätte ich, Schneck, doch besser aufgepasst, ach. Aber so kommt man nicht weiter, das merkt man schnell. Bleibt allein die Frage, wieso uns diese zehn Tage in Gemeinsamkeit nicht in wohlfeiler Ruhe gegönnt wurden. Mag sein, wegen meiner schlechten Gedanken zu den buddhistischen Steinhaufen. Die Ärzte sagten, sie, die Köchin, sowie ihre Bettnachbarin, die am gleichen Abend eingeliefert worden war, seien die ersten Wanderkunden in diesem Jahr. Immerhin ist gerade noch Nebensaison. Richtig los ginge es dann spätestens Anfang Juli. Internationales Publikum.

Tags drauf sodann die Operation. Mit Schraube, Metallplatte und Vollnarkose. Mit der Aussicht auf fünf Tage stationärem Aufenthalt. Blues und, ja, schon auch Trauer. Jeden Tag fuhr ich nun ein oder zwei Mal ins Spital. Abends saß ich ohne Internet und leider einsam auf dem wunderschönen Balkönchen, rauchte Mary Long, während ich meinen Wein alleine trank und die schönen hohen Berge anstarrte. Ich weinte mehrfach leise. Das Wetter war wunderschön, sommerlich, warm. Es wurde Tag um Tag immer besser. Mein mobiles Telefon war aus seltsamen Gründen für Internationales gesperrt. Ich wollte zunächst Zürnen, verzichtete dann aber gänzlich auf Groll. Ich beschloss, keine Lebenszeit für Gedanken an Mobilcom-Debitel zu verschwenden. Angesichts ergreifender Bilder überbordender Natur kann man sich fügen in eine Kommunikation, wie sie früher normal war. Das kann ja auch gut tun. Endlich gelassen, Demut vor den Sternen und dem Firmament.

Zwei alpine Bergtouren unternahm ich dann in diesen Tagen, nun notgedrungen alleine. Das war ja gar nicht mein Plan gewesen, alleine. Man will doch dann auch diese ganzen Anstrengungen, das Glück und die Bilder eigentlich teilen. So muss es jedenfalls auch wohl sein, wenn einst der Partner gestorben ist.

Zum einen also den steilen Aufstieg zum Lunghin-See. Dort oben entspringt der Inn, der sich dann den Berg herabfallend hinter der Villa zu einem Flüsschen formt. Ich hatte schon damals ja gelernt: Engadin hiesse „Garten des Inn“. Ich wollte eigentlich von dort den Weg über den Lunghin-Pass nehmen, dann hinüber zum bereits antiken Septimer-Pass, um danach über Stunden hinab nach Cassacia ins Bergell zu laufen und dort den Bus, den spektakulären Maloja-Pass hinauf, nach Hause zu nehmen. Oben aber, am See, der noch fast vollständig zugefroren war, lagen noch weit verstreute Schneefelder auf den Geröllmatten und man konnte nie wissen, ob sie, schon nass und versulzt, einen noch trugen. Dieses Risiko wollte ich nicht eingehen. Es ist anders, alleine da oben. Man darf dann wirklich nicht stolpern und sich den Fuss brechen oder Ähnliches, schon gar nicht ohne Mobiltelefon. Es gab auch kaum andere Wanderer.

So also lief ich teils kletternd, teils sanft und stets aufmerksam auf meine Knochen nach Osten, irgendwann erreichte ich das „Heidi-Dorf“ Crevasalvas, wo ebenjener Film offenbar gedreht worden war in irgendeiner Version. Ein paar Häuser, vermeintlich unverändert seit 100 Jahren, nicht mehr bewohnt, eher verwaltet, im Sommer jedenfalls. Dann wieder nach Westen, immer auf halber Höhe und wieder hinansteigend, bis ich schließlich nach fünfeinhalb Stunden, ca. zwölf Kilometern und siebenhundert Metern hinauf, fünfhundert Metern hinunter, dann wieder zweihundert Metern hinauf und vierhundert hinab nach Adam Riese erschöpft und überglücklich über diesen Ausflug den Ausgangsort erreichte.

Was soll ich sagen, es war wunderbar, die besten Gedanken und Pläne im kreativ bewegungshormonellen Ausschüttungsrausch vom Gehirn. Sämtlich künftige bildnerische und textliche Großvorhaben lagen ausgebreitet und geordnet vor mir. Das hatte ich so nicht erwartet. Abends fuhr ich wieder ins Spital zur Köchin und berichtete. Auch sie berichtete von ersten Erfolgen im Aufstehen und Laufen an Stöcken, die Wunde ordentlich verheilend. Sie klagte über die zu erwartende schlimme Narbe an ihren Füßen, ich beruhigte, da noch viel Zeit zur Heilung da wäre und ich ihre Füße ohnehin, wie unter Verliebten üblich, für die Schönsten hielte auf der Welt.

Ihre Zimmernachbarin hatte nach ihrem Wanderunfall tatsächlich nur mit dem Helikopter und Seilwinde geborgen werden können. Eine sehr nette ältere, sehr gesunde und mobile, schweizerische Dame, die ihr Leben lang die Bergrettung mit dem Hubschrauber als Gönnerin unterstützt hatte. Nun war sie selbst in diesen „Genuss“ gekommen auf ihre „alten“ Tage, was natürlich Anlass zu manchem Scherz war. Sie war es auch, die zuletzt der Köchin eine Trainingshose borgen konnte, die über die plastene Schiene am linken Fuß anzuziehen möglich war. Zwischenzeitlich hatte ich in Sport- und Modegeschäften nach weiten und bequemen „Turnhosen“, so wie es sie früher gab, gesucht. Erfolglos. Alle Kleidung hat ja heute eine Funktion und zeigt Körper. Altmodische Turnhosen lassen sich nur noch selten sortimenten.

Meine zweite alleinige Tour führte dann zum Gletscher des Forno. Ein hohes Tal, welches immer mehr steinig wird, der Bach, der Fluß mit sehr hellblauem und türkisenem Wasser unten, überall die runden, vom Wasser geschliffenen Granitsteine des Bergells. Stundenlanges Laufen über Brocken, rechts und links einst vom Gletscher gefräste steile und hohe Berge, keine Bäume mehr, nur Flechten und allerlei, die Alpenrosen blühten gerade, alles wird immer steiniger auf dem Weg nach dem Oben. Man selbst ist so klein. Und überlegt auch manchmal, wieso diese ganze schwere Masse eigentlich nicht hinabstürzt. Was hält sie? Was hindert sie daran? Niemand kann dort irgendetwas garantieren. Das ist ein Zustand, den es wohl immer wieder zu erleben lohnt. Ich war sehr früh losgegangen, war bis zum Mittag ganz alleine. Erst nach meiner schönen privaten Jause im Angesicht der Gletscherzunge bei wolkenloser Höhensonne und nach einem langen Hinuntersteigen – erstmals übrigens mit einem Stock, das ist wirklich sehr hilfreich, ich hatte aus Stolz und Überheblichkeit diese Wanderstöcke bislang stets abgelehnt, offenbar aus reichlich unwissender Sturheit – kamen mir italienische Sonntägler entgegen. Denen ich freundlich mitteilen konnte, dass die Hütte derzeit geschlossen sei, wegen der noch Nebensaison.

Im ausgelassenen Gerölltal dann mit irgendwo zwischendrin rauschendem Bergwasser bei gleißender Sonne und flimmernden Kleinhorizonten gönnte ich mir abgelegen ein weiteres Päuschen, dachte an die Köchin und wie schön es nun wäre, hier in gänzlich unbeobachteten Bergwelten im sandenen Flussbett gemeinsam zu pausieren und ein Vesperchen zu nehmen mit einem Halbstundenschlaf im Schatten der jetzt blühend duftenden Krüppelkiefern.

Viele Halbrentner waren unterwegs an diesem Sonntag. Ich überlegte kurz, ob mich Andere nun bereits auch schon als Halbrentner bezeichnen würden. Irgendwelche Leute, ein paar lumpige Jahre jünger als ich vielleicht. Verwarf diesen seltsamen und sezierenden Gedanken. Auch mit ein wenig Angst. Auch angesichts der pfeifenden mümmelnden Murmeltiere. Und beschloss im Bachbett dort, alleine, fortan wieder gnädiger mit Allem um mich herum zu sein, was mich umgäbe, wenn es denn nicht anders ginge, als dass es mich umgäbe. Ich lernte ja damals in diesen hochgebirglichen Jugendtagen erstmals auch, die eigene Verantwortlichkeit gegenüber den Schritten und Tritten des Selbst zu leben und zu schätzen. Es waren auch, damals in der Villa, erste Kontakte zum Schwindel bzw. dessen Freiheit. Ich bin froh, wenigstens schwindelfrei zu sein. Ein Urvertrauen.

Am fünften Tag nach ihrer Operation wurde die Köchin endlich entlassen. Eine große Freude! Wir fuhren erstmal nach Hause in die Villa. Fortan sollte alles gemütlich sein, wenigstens noch vier verbliebene Tage lang. Ausgelassene Gespräche und entspannendes Dasein. Gleich abends dann hinunter nach Italien, geschwind durchs Bergell, immer bergab. Mit jedem Höhenmeter, den man hinab fliegt, wird die Luft wärmer und nasser. Schliesslich in Chiavenna eine Bar am Strassenrand, kartenspielende Männer, Pizza, Weisswein. Dann wieder hinauf, mit jedem Meter wird die Luft abermals klarer und kühler. Zuletzt der Malojapass, dann zu Hause. Sie, die Villa, hat übrigens auch einen sehr schönen Namen. Allein die Diskretion verbietet. Ebenso schön und anmutend wie der Name des Ortes, wo sie nun einmal steht.

Ich habe dort noch ein Mäuerchen repariert in diesen ruhigen Tagen, Steine gesetzt, Platten verfugt, untermauert. Solche Dinge bereiten mir immer viel Freude. Dann noch eine alte Verandatüre von filmbildenden Ökoanstrichen entschichtet, mit zartem Leinölfirnis gestrichen, ein wenig gekittet. Bei immer noch schönstem Sonnenschein. Mit Blick auf Berge, morgens, mittags, abends. Im Café in Sils Maria, ausgelassen. Endlich Ferien. Und endlich die Abende am Balkon.

Am neunten Tage fuhren wir nochmals in das Spital, Kontrolle, alles sei gut, sagen die Ärzte. Danach über den Berninapass hinunter nach Poschiavo. Und weiter am See bis ins schöne Miralago. Dort Forelle und Kuh. Und angesichts der ständigen Wunderwerke von immerwährend sich kringelnden Strassen die bewundernden Überlegungen, wie lange es wohl gedauert hat und was für eine nationale Anstrengung es wohl gewesen sein mag, diese ganzen Hochalpenregionen zu erschliessen. Und deren Erschliessung auch zu erhalten. Voller Hochachtung.

Zurück ein vorletztes Mal entlang der Seen nach Maloja. Am nächsten Tag dort Packen und Tun, den Wagen wieder beladen, die Vorhänge schließen, die weißen Überwürfe über die Möbel in der Bibliothek. Die elektrischen Anlagen ausschalten, das Wasser abdrehen. Den großen alten Schlüssel zurück. Adieu, ein letzter Blick zum so guten Ort mit Haus. Wir würden sehr gerne wieder kommen. Ein zweiter Anlauf sozusagen, dann ohne „Klotz am Bein“. So sagt die Köchin mittlerweile, seit sie auch beim Humpeln gottlob wieder lachen kann. / Und zuletzt: Großer Dank an Fritz-Henning und Sandro.